I

BögendorfDer Ortsname: 1268 Bögendorf; 1276 Boegendorf; 1297 Bogendorf; 1305 Bogendorph, Beugendorph, Beygendorf;1318 Bogendorf, Bougendorf; 1341 Bougindorf; 1376 Bongindorf; 1399 Bewgendorff; um 1400 Bogindorff; 1411 Beugendorff; 1422 Bögendorf; 1441 Bogendorff; 1511 Beigendorff; 1564 Bogendorff; 1576 Bögendorff; 1641 Bogindorf, Bogendorf, auch Bägendorf; 1651/66 Bögendorff. Mundartlich Beegndurf. Der Ortsname hat sich also im Laufe der Jahrhunderte nicht verändert, abgesehen von einigen Kleinigkeiten in der Schreibung. Bogindorf, Bägendorf, Boegendorf bedeutet das Dorf des Bago, Bagin oder Bego, ist also nach dem Gründer genannt, der seinem Dorfe den Namen gab, wie etwa im Schweidnitzer Lande noch Stephanshain, Peterwitz, Thomaswaldau, Leutmannsdorf, Groß- und Klein-Merzdorf, Ingramsdorf, Konradswaldau, Niklasdorf usw. Von einigen dieser Dorfgründer ist uns Näheres bekannt, z. B. von Graf Eckart von Würben (Eckersdorf), Graf Ingram von Poseritz (Ingramsdorf), Graf Stephan von Würben (Stephanshain), Bischof Thomas v. Breslau (Thomaswaldau), Herzog Konrad v. Glogau (Konradswaldau), Graf Peter von Hohen-Poseritz (Peterwitz), der im Dienste der Grafen von Würben stehende Ritter Martin (Groß-Merzdorf), Graf Christian der Weiße von Würben (Weiß-Kirschdorf), Graf Tombco von Würben (Tunkendorf). Von anderen Dörfern ist uns außer dem Namen nichts vom Gründer bekannt, z. B. bei Güntersdorf, Niklasdorf, Seiferdau, Leutmannsdorf, Ludwigsdorf. Auch der Gründer von Bögendorf ist uns unbekannt, trotzdem sein Name im Ortsnamen steckt.

Bögendorf ist neben Leutmannsdorf, Kunzendorf, Arnsdorf und einigen anderen das typische Waldhufendorf,das im Schweidnitzer Lande am Gebirgsrande angelegt wurde. In vorgeschichtlicher Zeit nämlich, etwa um das Jahr 1200 herum, zog sich der Gebirgswald, der heute noch in den Bergen bei Freiburg, Hohenfriedeberg, Kauder vorhanden ist, bis in die Ebene hinunter, ungefähr bis an die heutige Eisenbahnlinie Striegau-Königszelt-Schweidnitz heran. Es war der große Grenzwald, Preseca genannt, der an den Sudeten entlang die Grenze gegen Böhmen schützte, meist als fest undurchdringlicher Urwald, der an einigen lichteren Stellen durch Verhaue und Hindernisse verstärkt war. Menschliche Ansiedlungen durften nur mit Erlaubnis des Herzogs im Walde angelegt werden, sonst lebten nur einige Förster, Jäger und Fallensteller darin.

II

Damals entstanden Ullersdorf, Halbendorf, Günthersdorf, Pilgramshain, Fehebeutel, Eisdorf, Häslicht, Kunzendorf, Arnsdorf, Wickendorf, Tunkendorf, Schönbrunn, Leutmannsdorf, Ludwigsdorf, Esdorf, Schwengfeld usw., und zu diesen nach 1241 angelegten deutschen Dörfern gehörte auch Bögendorf. Ursprünglich gehörte der ganze Waldbestand Schlesiens dem Herzog, der mit gewissen Teilen seine Ritter und Paladine nach damals geltendem Lehnsrecht belehnte. So zum Beispiel den Grafen Peter Wlast mit der Gegend um den Zobten, die Grafen von Poseritz mit einem Gebiet, das von Schönfeld bis Pitschen reichte, die Grafen von Würben mit der Umgebung von Schweidnitz. Der Herzog lenkte nun nach 1241 einen geschlossenen Bauerntreck, der die „hohe Straße“ von Thüringen her nach Schweidnitz gezogen war, in Schweidnitz nach Westen ab und in das Tal der Svidnica hinein, bis in die Berge. Wir können auch genau die Gegend feststellen woher die Neusiedler kamen. In unserem Bögendorf steckt nicht der Name des Gründers (Bago) drin, denn nach 1240, als Bögendorf gegründet wurde, war der Name Bago schon lange ungebräuchlich, sondern die einwandernden Deutschen brachten ihn aus ihrer alten Heimat im Westen mit. Wir können den Weg verfolgen, den sie nahmen. Es gibt ein Begendorf in Luxemburg, ein Beggendorf bei Aachen, ein Bendorf bei Koblenz, also alles Orte in waldreichem Gebiet in Luxemburg und der Eifel. Leute aus diesen Dörfern oder einem der Orte beteiligten sich an der Wanderung nach dem Osten und gründeten in Thüringen ein Dorf, wieder im Walde, das sie nach ihrem alten Heimatort Bogendorf nannten. Von Thüringen aus kamen sie nach Schlesien, und da sie mit Wald umzugehen verstanden, wurden sie wieder im Walde, der sich am Fuße des Gebirges hinzog, angesetzt. Dem neuen Ort gaben sie abermals als Erinnerung an ihre alte Heimat den Namen Bogindorf, Bögendorf. Es war aber nicht die letzte Station der Moselfranken aus Luxemburg und der Eifel. Ebenso wie viele Schlesier damals nach Ostpreußen weiterwanderten und ostmitteldeutsche Sprachinseln bildeten, so zogen beträchtliche Teile weiter über Oberschlesien, die Zips, Ungarn nach Siebenbürgen. Auch der Kreis Schweidnitz stellte eine Reihe Auswanderer, nämlich Breitenhain, Jakobsdorf, Ober- und Nieder-Weistritz, Ludwigsdorf, Kroischwitz, Kreisau, Kaltenbrunn, Burkersdorf, Peterwitz, Kallendorf, Stephanshain. Wir wissen dies daher, weil alle diese Dorfnamen auch in Siebenbürgen in zusammengehörenden Gruppen vorkommen, was kein Zufall ist, sondern auf planmäßige Auswanderung aus dem Kreise Schweidnitz und Ansiedlung in Siebenbürgen schließen läßt. Auch eine Reihe Bögendorfer waren dabei und nannte ihren neuen, nun endgültigen Heimatort in Siebenbürgen Begendorf. Es war ein weiter Weg vom luxemburgischen Begendorf über das thüringische Bogendorf, das Schweidnitzer Bögendorf, zum siebenbürgischen Begendorf. Ein anderer Schweidnitzer Ortsname der auf die Herkunft der Siedler schließen läßt, ist Freiburg (Freyburg an der Unstrut). Bogendorf in Thüringen und Freyburg an der Unstrut sind nicht allzuweit entfernt, ebenso wie Freiburg in Schlesien und Bögendorf. Vielleicht kann man daher annehmen, daß beide, die Freyburger und Bögendorfer zusammen hergezogen sind und sich als Nachbarn niedergelassen haben. Die Siedler aus Luxemburg, der Eifel und Thüringen wußten mit dem Wald umzugehen, daher waren sie auch zur Siedlung in Thüringen und in der Preseca besonders zu gebrauchen. Nach altem Recht gehörte aller schlesischer Wald dem Herzog auch die Preseca, der daher auch die Siedlung von Bögendorf anordnete, durch einen Beauftragten (Lokator, Schultheiß) durchführen ließ und sich die Grundherrschaft über das Dorf vorbehielt. Da mit Wald bestandener Boden im reichen Maße vorhanden war, konnte man ein großes Dorf planen. Die Grundfläche maß man mit etwa 2270 ha aus, alles Waldgebiet rechts und links des Svidnicabaches. Das Gründungsbuch des Bistums Breslau aus dem Jahre 1305 gibt für Bögendorf an, daß es 17 Mark Zins zu zahlen hatte, wovon 15 Mark wirklich abgeführt wurden. Man rechnete damals ¼ Mark Zins für ein Bauerngut, d. h. bei 17 Mark Zins waren 68 Bauerngüter angesetzt, von denen acht Güter im Jahre 1305 noch nicht erbaut und bewirtschaftet waren. 92ha erhielt die Pfarrei, davon 188 Morgen als Eigentum, den Rest als Grundherrschaft. Das gibt also etwa 1800ha aufgeteiltes Waldland, die restlichen etwa 480ha erhielten die Erbscholtisei und das Rittergut. In welchem Verhältnis, wissen wir nicht mehr. Die Zahl der Bauerngüter änderte sich im Laufe der Jahrhunderte. 1578 standen 53 Bauerngüter unter der Grundherrschaft der Stadt Schweidnitz und ein Lehnsmann mit 1½ Hufen unter der Grundherrschaft des Ritters Friedrich von Seidlitz zu Ludwigsdorf. 1654 gab es 65 Hufen = Bauerngüter, 1785 waren es noch 44 Bauern in Nieder-Bögendorf, einer auf der Pfarrwidmut. Wieviel Bauern waren es noch zu unserer Zeit?Von der neu gegründeten Stadt Schweidnitz aus zogen nach 1242 die Bauern die Svidnica westwärts bis ins Gebirge und nahmen das ihnen zugeteilte Waldstück in Besitz. Die damalige Besitzverteilung ist heute noch deutlich auf der Karte, dem Meßtischblatt 5164, Schweidnitz, zu erkennen. Die Schlagader des Dorfes bildete die Svidnica, deren unverständlicher Name man in „die Waltzbach“ umbenannte, so noch 1650. Später setzte sich der Name Bögenbach und Bögenwasser durch, der uns geläufig ist ebenso wie Bögenberge, Bögental, Bögenwald. Das damals noch klare und saubere Gebirgswasser des Baches war lebenswichtig als Trinkwasser, Waschwasser, Viehtränke, Feuerlöschwasser, Arbeitswasser für Mühlen und Handwerker und nicht zuletzt für bedeutenden Fischfang (Forellen). Brunnen hatte man in den ersten Jahren nicht, sondern alles Wasser wurde aus dem Bögenbach geholt. Erst nachdem die Bauernhäuser standen, legte man auch Brunnen an, zunächst Ziehbrunnen, dann Pumpen. Parallel mit dem Bögenbache legte man die Straße an, die sich von Schweidnitz her über Nieder-Bögendorf, Pfarrei, Ober-Bögendorf nach Seifersdorf hinzieht und dann bis Waldenburg führt. Rechts und links von Bach und Straße reihten sich dann die Bauernhöfe in großen Zwischenräumen, bis zu 400 bis 500 Meter auf. An der Straße standen die Gebäude, alle in der fränkischen Vierecksform. Das Wohnhaus auf der einen, die Ställe auf der gegenüberliegenden Seite, verbunden durch die Scheune. Auf der vierten Seite stand noch ein Stall oder ein Vorratshaus oder das Altenhaus. Das Ganze im Viereck. Um den Hof Garten und Wiese, daran anschließend in langen schmalen Streifen der Acker. Dieser lag nicht als Gewanne verstreut in der ganzen Flur, sondern der gesamte Akker eines Gutes erstreckte sich hinter dem Gebäude bis an die Grenze. So hatte jeder Bauer einen eigenen Weg zu seinem Acker und daher brauchte er große Zwischenräume zu seinen Nachbarn, denn sonst wäre sein Ackerstreifen zu schmal gewesen. Die Größe eines Gutes betrug damals 100 Morgen = 25 ha = eine große, oder Königshufe, auch Waldhufe genannt. Das Dorf war dementsprechend dann ein Waldhufendorf, das man fast nur auf Waldboden anlegte. Die ursprüngliche Flur ist heute noch, trotz eingetretener Veränderungen, deutlich auf der Karte zu erkennen, ähnlich wie bei den Waldhufendörfern Leutmannsdorf, Kunzendorf, Arnsdorf. Nur in Ober-Bögendorf waren die Berge schon zu hoch, so daß man dort die Waldhufe nicht mehr verwenden konnte. 1785 befanden sich daselbst drei Vorwerke, wohl aus Bauerngütern zusammengelegt, und 16 Gärtner als Arbeitskräfte für die Vorwerke. Die Bauern mußten ihr Ackerland erst durch Rodung des Waldes gewinnen. Sie fingen am Bach bei den Gebäuden an und rodeten den Wald nacheinander in Richtung Grenze. Im Laufe der Zeit wurde fast der ganze Wald in Acker und Wiese umgewandelt. 1885 standen in der Pfarrwidmut gar kein Wald, in Nieder-Bögendorf Gemeinde nur noch 172 ha. In dem bergigen Ober-Bögendorf dagegen standen noch 255 ha Wald.

Das Dorf mit über 6 km Länge gehört mit Leutmannsdorf zu den längsten Dörfern des Kreises. Bis zu dem Punkt, der 7,5 km von der Stadtmauer von Schweidnitz entfernt lag, fiel Bögendorf „unter die Meile“, d. h. es durfte sich dort kein Handwerker niederlassen und keine Brauerei erbaut werden, sondern aller Bedarf mußte in der Stadt gedeckt werden. Daher sind 1785 für Bögendorf keine Handwerker genannt. Als um 1810 der Zunftzwang aufgehoben und die Gewerbefreiheit eingeführt wurde, durften sich auch in Bögendorf Handwerker und Kaufleute niederlassen, so viele es wollten. Für 1845 wird angegeben: Nieder-Bögendorf 38 Handwerker, 6 Händler; Ober-Bögendorf 28 Handwerker, 4 Händler, Pfarrwidmut 13 Handwerker, 2 Händler. Die meisten der Handwerker werden Weber gewesen sein. Als Schlesien 1742 zu Preußen kam, förderte Friedrích II. vor allem die Weberei im Gebirge, um den dort ansässigen armen Leuten eine zusätzliche Erwerbsquelle zu verschaffen, und dann, um den Bedarf Preußens an Leinwand und Wolle aus dem eigenen Lande zu decken und damit Devisen zu sparen, und schließlich, um durch möglichst hohen Export die Staatskasse aufzufüllen. 1845 arbeiteten in Nieder-Bögendorf 64 Webstühle für Baumwolle, 30 Stühle für Leinwand. In Ober-Bögendorf 10 Baumwoll- und 9 Leinwandstühle, im Pfarrdistrikt 7 Baumwollstühle. Im ganzen also 120 Webstühle. Das Material erhielt man durch ausgedehnten Flachsanbau, denn damals war jeder Bauer verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz seines Ackers mit Flachs zu besäen, und durch Schafzucht. 1845 zählte Bögendorf 2025 Schafe, alle in Nieder-Bögendorf. Durch die Konkurrenz der Baumwolle, durch rationellere Arbeitsmethoden in Spinnereien und Webereien usw. kam die Hausweberei im 19. Jahrhundert zum Erliegen. Ich weiß nicht, ob zu unserer Zeit noch Weber in Bögendorf arbeiteten. Das für die Landwirtschaft lebenswichtige Gewerbe der Müller war in Bögendorf durch zwei Wassermühlen vertreten. Eine in Ober-Bögendorf, die andere in Nieder-Bögendorf. Beide waren „herrschaftlich“. Die Nieder-Bögendorfer Mühle gehörte zum „Landskron'schen” Gut, die Ober-Bögendorfer zum „Obervorwerk“. Nach 1785 erbaute man auf der Pfarrwidmut noch eine Lohmühle und eine Ölmühle, beide 1845 erwähnt. Windmühlen hat es meines Wissens im Orte nicht gegeben.

III

Wie alle deutschen Dörfer erhielt auch Bögendorf eine Erbscholtisei, deren ursprünglichen Umfang wir nicht mehr kennen. Der Scholze leitete im Auftrage des Grundherrn, also hier des Herzogs, die Besiedlung. Er teilte Flur und Acker ein, holte die notwendigen Bauern aus Deutschland und leitete dann die Gemeindeangelegenheiten. Dafür erhielt er das große Bauerngut, von dem etliche Hufen zinsfrei waren (meist die 6. oder 10. Hufe), den dritten Teil der Gerichtsgebühren und auch noch andere Vorrechte und Einnahmen. In Bögendorf bekam er auch noch den Kretscham (den Gasthof), der viel Geld einbrachte. Der Scholzbetrieb den Kretscham nicht selbst, sondern verpachtete ihn. Das Bier mußte er jedoch aus Schweidnitz beziehen, da der Bögendorfer Kretscham „innerhalb der Meile“ lag. Ober-Bögendorf lag außerhalb der Meile, d.h. mehr als 7,5 km von der Schweidnitzer Stadtmauer entfernt und durfte daher eine eigene Brauerei errichten, die dem Obervorwerk gehörte. 1694 "löste" Ernst Friedrich von Seidlitz den „Brauurbar“ (das Braurecht). Nach Einführung der Gewerbefreiheit kamen in Ober-Bögendorf und in Nieder-Bögendorf je eine herrschaftliche Brennerei dazu. In unserer Zeit braute noch die „Schober-Brauerei“. Die Bögendorfer große Erbscholtisei wurde bald Rittersitz. Das war damals leicht möglich, denn die Erbscholzen waren „ritterbürtig“, stellten im Kriege einen Reiter (Ritter) und waren daher auch den städtischen Patriziern gleichgestellt. Daher kauften die Ritter auch gern große und bedeutende Erbscholtiseien (Bögendorf, Stephanshain, Puschkau, Peterwitz u. a.), so daß manche von ihnen zum Rittergut erhoben wurden. 1494 befand sich die Bögendorfer Scholtisei im Besitz des Ritters Jorge von Schindel, der sie dann mit Kretscham und allen Rechten der Stadt Schweidnitz verkaufte. Die Scholtisei ist 1845 als „Freischoltisei“ erwähnt. Da die Erbscholtisei, bei der sich das Scholzenamt vom Vater auf den Sohn vererbte, in Ritterbesitz übergegangen war, dürfte Bögendorf von da an durch einen „Setzscholzen“ verwaltet worden sein, d. h. nach dem Tode des Scholzen mußte ein neuer gewählt werden, ohne daß das Amt bei einem bestimmten Bauerngut lag. Schon zeitig richtete die Grundherrschaft, die Stadt Schweidnitz, im Zusammenwirken mit der Patronatsherrschaft, den Jesuiten in Schweidnitz, im Jahre 1665 eine katholische Schule ein. Der erste Lehrer war Heinrich Heintz aus Braunau in Böhmen. Die Schule stand auf der Pfarrwidmut, der Lehrer, der katholisch sein mußte, erhielt von jedem Bauern zwei Garben Getreide und ein Brot auf zwei Umgängen, die wahrscheinlich zu Michaelis und zu Neujahr stattfanden. 1785 war es noch die einzige Schule, in der 1845 Cammerau und halb Seifersdorf eingeschult waren. Ein Lehrer unterrichtete daselbst. Vor 1845 kamen noch zwei evangelische Schulen dazu, eine in Nieder-Bögendorf mit einem Lehrer und einem Hilfslehrer, die andere in Ober-Bögendorf als Tochterschule von Seifersdorf. Der Acker von Nieder-Bögendorf galt als durchschnittlich, der Grundsteuerreinertrag von 1885 auf 1 ha Acker betrug 36,42 Mark, stand also in derselben Schätzung wie Domanze und etwas unter Eckersdorf, Floriansdorf, Marxdorf, Wenig-Mohnau, Zedlitz. Als wesentlich schlechter galt der Acker in Ober-Bögendorf mit 25,07 Mark pro ha, in gleicher Einschätzung mit Jakobsdorf, Klein-Silsterwitz, Wierischau. Wegen seiner Größe und steuerkräftigen Bauernschaft galt Bögendorf als das einträglichste der rund ein Dutzend Stadtdörfer. 1555 wurde Bögendorf auf 6159 ungarische Gulden abgeschätzt. Zum Vergleich dazu: Das reiche und durch Handel und Gewerbe blühende Schweidnitz, die zweitgrößte Stadt Schlesiens hinter Breslau, hatte man mit Häusern, Gütern und Vermögen auf 186.386 ungarische Gulden eingeschätzt. Die Grundherrschaft über das Dorf Bögendorf gehörte wie bei allen Waldhufendörfern zunächst dem Herzog, der aber meist früher oder später seine grundherrlichen Rechte und Einnahmen weiter an seine Getreuen verschenkte oder verkaufte. Und so erwarben auch in Bögendorf im 13. und 14. Jahrhundert einige Ritterfamilien die Grundherrschaft über das Dorf. Die Bauern mußten nun an diese die Zinsen zahlen, die wiederum oft weiter verkauft oder verschenkt wurden. Fünf Mark Zinsen zahlte z. B. Bögendorf den Mansionaren (angehende Geistliche und Hilfsgeistliche) der Crypta am Kollegiatstift zum hl. Kreuz in Breslau (Kreuzkirche am Dom). Auf der Urkunde ist bemerkt: „Was aber viele Jahre schon nichts gezahlt hat“ (in multis annis nil solutum). Das Jahr der Urkunde ist nicht bekannt, doch scheint sie aus der Reformationszeit zu stammen, wo häufig evangelisch gewordene Dörfer die Zahlung an katholisch gebliebene Zinsherren einstellten. 1813 erhielt das Zisterzienserkloster Grüssau einen Zins von 9 Mark aus Bögendorf. Hierbei handelte es sich wahrscheinlich um ein altes herzogliches Geschenk. Bolko I. von Schweidnitz hatte das Kloster Grüssau gegründet und durch Schenkungen reich ausgestattet, darunter mit 9 Mk. Zins aus seinem Dorfe Bögendorf. Es handelte sich also um einen Teil der Erstausstattung von Grüssau. Am 18. März 1386 stiftete der Schweidnitzer Patrizier Johann Sachenkirch dem Corpus Christi (Fronleichnams)-Altar der Schweidnitzer Pfarrkirche 10 Mark Zins auf Bögendorf. Um einen Begriff von dem damaligen Wert der Mark zu erhalten, sei mitgeteilt, daß man 1377 für einen Ochsen eine Mark, für ein gutes Pferd 7 Mark bezahlte. 1333 kaufte der Bauer Heinrich zu Bögendorf für 32 Mark eine Hufe (= Bauerngut) zu Kroischwitz, die dem Michaelishospital in Schweidnitz gehörte, und dazu noch 1½ Hufe mit Gehöft. Dafür mußte der Bögendorfer Bauer dem Hospital einen jährlichen Zins von zwei Mark bezahlen. 1441 verreichten Caspar, George und Hans, Söhne des Günther Mehlberg, dem Ritter Hans von Nimptsch Zinsen zu „Bogendorff Distr. Suid“. (Schweidnitzer Bezirk). Am 9. August 1564 um Mitternacht erschlugen die Scholzen von „Cunczendorff und Bogendorff" (Kunzendorf und Bögendorf) zwei Söhne des Bauern George Scholz aus Bögendorf, flüchteten und wurden in die Acht erklärt. Leider ist uns nicht überliefert, ob man die beiden Scholzen gefaßt hat.IV

Die GutsherrschaftWie schon ausgeführt, gehörte der Grenzwald, die Preseca, dem Herzog, in dessen Auftrag Bögendorf gegründet und besiedelt wurde. Die Grundherrschaft und damit die Einnahmen behielt sich zunächst der Herzog vor, jedoch verkaufte oder verschenkte er mit der Zeit seine Besitzansprüche. Als erster schenkte bald nach 1241 der Herzog Heinrich III. von Schlesien den Bögendorfer Wald der Stadt Schweidnitz, die im Anfang ihres Aufbaues stand und daher ungeheuren Holzbedarf hatte. Seitdem heißt der Bögendorfer Wald auch „Bürgerwald“. Ferner schenkte Herzog Heinrich III. nach dem Tode seiner Mutter Anna (+1265) die Pfarrkirche von Bögendorf mit dem Patronat dem Klarenkloster zu Breslau, dem auch Pfarrkirche und Patronat zu Schweidnitz gehörten. Damals bildete das Patronat noch eine gute Einnahmequelle für den Patronatsherrn, so brachte z.B. das Patronat über die Kirche von Neukirch bei Schönau dem Patronatsherrn jährlich 30 Mark ein. Und so gingen allmählich ein Recht und eine Einnahmequelle nach der andern dem Herzog verloren, bis sich die gesamte Grundherrschaft im Besitz von Adelsfamilien befand. Der Größe wegen teilte man bis ins 19. Jahrhundert das Dorf in drei Teile, Ober- und Nieder-Bögendorf und die Pfarrwidmut, darüber hinaus aber noch nach der Grundherrschaft, Nieder-Bögendorf in elf Anteile, Ober-Bögendorf in drei. Im Schweidnitzer Stadtarchiv liegen über 100 Pergament- und Papierurkunden, sauber geschrieben und mit Siegeln versehen, die uns über die Besitzverhältnisse und den Besitzwechsel der Bögendorfer Anteile Auskunft geben. Die Urkunden wurden 1944 in der Oberförsterei Leutmannsdorf vom Oberstudiendirektor Dr. Paul Gantzer sicherheitshalber untergebracht, dort von den Polen gefunden und nach Schweidnitz zurückgebracht. Leider sind sie uns nicht mehr zugänglich, sonst könnte ich eine ausführlidie Darstellung der mittelalterlichen Besitzverhältnisse von Bögendorf geben. So aber muß ich mich mit dem begnügen, was der Königliche Kalkulator Zimmermann in seinen „Beytragen zur Beschreibung Schlesiens“ zusammengetragen hat. Demnach zerfiel 1785 das Dorf in Nieder-Bögendorf mit elf, Ober-Bögendorf mit drei Anteilen und in die Pfarrwidmut.

V

Zum Bericht Zimmermanns noch einige Ergänzungen. Im 13. und 14. Jahrhundert waren bereits so viele Deutsche in Schlesien eingewandert, daß sie weiteren Menschenüberschuß an andere Länder abgeben konnten. Zwei Gebiete wurden nun dabei bevorzugt, Siebenbürgen in Ungarn und Ostpreußen, ebenso die Gegend von Thorn. Auch der Kreis Schweidnitz stellte eine Reihe Auswanderer nach Siebenbürgen, wie eingangs ausgeführt, darunter auch Bögendorfer. Andere wandten sich nach Norden, wo um das Jahr 1400 in der Gegend von Thorn Rittergeschlechter mit Namen aus den Fürstentümern Schweidnitz und Jauer zu Hause waren, darunter die Ritter von Bogindorff (Bögendorf) und Häslicht. Zu den bekanntesten schlesischen Adelsfamilien des Mittelalters gehörten die Ritter von Schindel, von Kuhl und von Tschirsky sowie von Seidlitz; alle vier waren auch in Bögendorf beheimatet. Ein Ritter von Schindel besaß in Nieder-Bögendorf um 1450 den zweiten Anteil mit 11 „zinshaften Hufen“ (= Grundherrschaft über 11 zinspflichtige Bauemgüter), ferner noch den dritten Anteil, ein Rittergut. Auch der sechste Anteil, die Scholtisei, gehörte im 15. Jahrhundert den Schindel, desgleichen der 8. Anteil, das sogenannte „Landskronsche Gut“, und der 9. Anteil, das „Fürstenauer Güttlein“. In Ober-Bögendorf war das Obervorwerk von 1440 bis etwa 1590 Eigentum der Schindel. Damit waren von den 14 Anteilen von Bögendorf allein sechs im Besitz der Ritter von Schindel. Als erster kam der Ritter Titze Schindel, „zu Beugendorff gesessen“, Schwager des Ritters Johann Heinz von Nimptsch, in den Ort und kaufte 1389 das Landskronsche Gut (8. Anteil) und das Rittergut, dann die „Meußel“ (3. Anteil). Dort nahm er auch seinen Wohnsitz. 1422 kaufte „Ticze Schindel zu Bögendorf“ auch das Dorf Groß-Mohnau vom Schweidnitzer Patrizier und Ratsherrn Niclas Tscheche, der wiederum aus Tschechen (Friedrichsrode), Kr. Schweidnitz, stammte. Nach Ticze Schindels Tod erhielt sein Sohn George Groß-Mohnau (1486) und die Scholtisei zu Bögendorf, die er 1494 der Stadt Schweidnitz verkaufte. Der Ritter Friedrich von Kuhl erwarb nach 1594 das mittlere Vorwerk von Ober-Bögendorf, ein Rittersítz. Nach ihm hieß es die „Kuhlerey“. Noch heute heißt der nördlich Ober-Bögendorf gelegene Berg (Meßtischblatt Punkt 369,6) der „Kuhlerei-Berg“, obwohl das Vorwerk kaum zehn Jahre im Besitz des Ritters Friedrich von Kuhl war, der wahrscheinlich aus Cammerau gekommen war. Kurze Zeit (1533) besaß Ritter Jorge Kuhl auch den 9. Anteil von Bögendorf (das „Fürstenauer Güttlein“, so genannt nach dem späteren Besitzer, den Schweidnitzer Patrizier Daniel Fürstenau). Die Ritter von Kuhl spielten eine gewichtige Rolle im Adel des Schweidnitzer Landes. 1514 war George Kuhl zu Bögendorf Hoferichter in Schweidnitz, ebenso 1550 Christoph von Kuhl und Bögendorf, der aber in Klein-Märzdorf am Pitschenberge wohnte. Nach 1609 kaufte Joachim von Tschirsky das Nieder-Vorwerk in Ober-Bögendorf, behielt es aber nicht lange, sondern überließ es 1626 dem Leonhard von Gellhorn, als er von seinem Vater Ullersdorf, Kr. Reichenbach, erbte. Aber er gab dem Vorwerk seinen Namen, die „Tschischkerey“ (so noch 1785). Da die Familie sich weit verzweigte, nahm Joachim von Tschirsky nach seinem Wohnsitz den Zunamen an „von Tschirsky und Bögendorf“ an, ähnlich wie sonst noch im Schweidnitzer Kreise "von Lieres und Wilkau" oder im Glogauer Kreise "von Tschammer und Quaritz". 1914 war Heinrich von Tschirsky und Bögendorf deutscher Botschafter in Wien. Nach 1341 erwarb der Ritter Heynke (Heyno) von Seidlitz den 4. Anteil von Nieder-Bögendorf, der die Grundherrschaft über 11 Hufen umfaßte. Der Ritter mußte bald darauf 7 Mark eintragen lassen, als Last die alljährlich der Kirche zu Domanze abzuführen war. Es war die Sühne für eine schwere Übeltat, „die dem Janko von Manow, Herr von Domanze, den Tod brachte“ (+ vor 1348, also scheinbar ein Totschlag infolge einer Ritterfehde, der damals in der Regel mit dem Setzen eines Sühnekreuzes und einer Geldbuße bestraft wurde. Der Ritter von Seidlitz beteuerte, er habe dies (die Sühne) vor dem Herzoge „nicht gezwungen, aus reinem Wohlwollen“ getan. Er verkaufte schon 1352 den Bögendorfer Anteil dem Schweidnitzer Bürger Petsche von Reichenbach. Die späteren Besitzer weigerten sich wiederholt, die 7 Mark zu zahlen, da sie ja mit dem Totschlag nichts zu tun hatten, und jeder neue Domanzer Pfarrer mußte sich das Geld erst mit Hilfe des Breslauer Offizials „erstreiten“. So waren 1489 der Schweidnitzer Bürger Zöllner und der Patrizier Caspar von Sachenkirch Grundherren der 11 Hufen und bezahlten nur die Hälfte. Der Gutsherr von Domanze erkannte das nicht an und bewog den Pfarrer, den einen in den Kirchenbann zu tun und den andern vor das geistliche Gericht in Breslau (also vor den bischöflichen Offizial) zu laden. Die beiden Schweidnitzer Bürger klagten nun vor dem Manngericht in Schweidnitz, das den Domanzer Pfarrer zu einer Strafe von 600 Gulden verurteilte, die die ganze Geistlichkeit der Fürstentümer Schweidnitz und Jauer aufbringen mußten. Das Gericht begründete sein Urteil damit, daß der bischöfliche Offizial „unberechtigterweise in die Rechte des weltlichen königlichen Gerichts eingegriffen habe“. Die Strafe ist wahrscheinlich von den Geistlichen bezahlt worden. Ursprünglich besaß Bögendorf nur ein Rittergut und eine Erbscholtisei, die im 15. Jahrhundert auch Ríttersitz wurde. Später schuf man durch Zusammenlegung von Bauemgütern weitere Dominien, oder wie man sie damals nannte, Vorwerke. In Nieder-Bögendorf den 3. Anteil, das „Meußel“, den 8. Anteil, „das Landskronsche Gut“, den 9. Anteil, „das Albrechter Erbe oder Fürstenauer Güttlein“. In Ober-Bögendorf gab es drei Vorwerke. Das Obervorwerk, das mittlere Vorwerk oder Ríttersitz (Kuhlerey), das Niedervorwerk (Tschirskerey). Besitzer des Obervorwerks war 1568 Samuel von Schindel, dessen Tochter Althea den Herrn von Netz geheiratet hatte, 1572 aber schon verwitwet war. Sie verlobte sich mit dem Ritter von Taußdorf, der 1572 infolge eines Justizmordes in Schweidnitz hingerichtet wurde .. (Ich komme noch darauf zurück). Nachfolger der Familie von Netz in Bögendorf war 1595 Leonhard von Gellhorn, der das Schlößchen baute (1785 „Geller-Schlössel“).VI

Bögendorf als Schweidnitzer KämmereidorfSchon sehr bald gestalteten sich die Beziehungen Bögendorfs zur benachbarten Stadt Schweidnitz sehr eng. Nicht nur daß das Dorf „in der Meile“ lag und daher von der Stadt alle Gebrauchsartikel beziehen mußte, nicht nur daß Woche für Woche die Bögendorfer Bauern in die Stadt fuhren und auf dem Markt ihre Erzeugnisse verkauften: Getreide, Häute, Gemüse, Obst, später auch Kartoffeln usw., sondern auch umgekehrt kamen die Schweidnitzer nach Bögendorf. Zwar weniger als Wanderer und Auszügler wie zu unserer Zeit, denn das war damals noch nicht Mode, sondern als Geldgeber und Käufer. Die großen Bauerngüter und das reiche Dorf warfen hohen Zins ab und den suchten Schweidnitzer Kaufleute zu erwerben, um ihr Geld sicher anzulegen oder um Grundbesitz zu kaufen. Vom 4. Anteil, der aus der Grundherrschaft über 11 Hufen (= Bauerngüter) bestand, gehörten die Zinsen von 5 Hufen 1340 zwei Brüdern aus der Ritterfamilie von Schwenkenfeld, die aus Schwengfeld stammte, die anderen sechs Hufen zinsten dem Kloster Grüssau, das sie dem Herzog Bolko und dieser dem Ritter Wittko von Rodow überließ, so daß diese 11 Hufen mit 16½ Mark Zinsen als 4. Anteil wieder in einer Hand waren. Hier schaltete sich nun zum erstenmal ein Schweidnitzer Bürger ein, der Kaufherr und Patrizier Petsche von Reichenbach, der den Anteil vom Ritter Heynke von Sädlitz (Seidlitz) im Jahre 1352 erwarb, wobei Herzog Bolko II. als Oberlehnsherr zustimmte. Bis 1370 blieb Petsche von Reichenbach im Besitz der Grundherrschaft und trat sie dann dem Schweidnitzer Patrizier Hans Probsthayn ab, wozu die Herzogin Agnes ihre Zustimmung gab. Dem Hans Probsthayn folgte sein Sohn Peter, 1396 dessen Schwester Dorothea, 1399 deren Gatte Niklas Naschwitz. Beide verkauften den Anteil 1408 an Weigel von Sachenkirch, einem Mitglied der bekannten Schweidnitzer Patrizierfamilie, die aus Weizenrodau stammte und als Ritter sofort ins städtische Patriziat aufgenommen worden war. Die Familie Sachenkirch spielte im 15. und 16. Jahrhundert in der Stadt und auf den umgebenden Dörfern eine wichtige Rolle. 1466 kam der Bögendorfer Anteil in den Besitz der Schweidnitzer Familie Krynnewebil und nach dem Aussterben dieser Familie wieder an die Sachenkirch. Nach dem Tode der Katharina Eva Sachenkirch, geb. Heyder, sollte der Anteil an ihre Brüder Hans und Hieronymus Heyde fallen, doch es kam nicht dazu, da die Witwe die 11 Bögendorfer Hufen durch ihren Vormund Michael Flegel 1484 der Stadt Schweidnitz verreichen ließ.

Den 5. Anteil, die Grundherrschaft über zwei Hufe, hatte schon sehr zeitig um 1350 der Schweidnitzer Patrizier Thomas von Kroschwitz erworben, dessen Familie aus Kroischwitz stammte. Thomas trat den Anteil an seinen Schwiegersohn Hans von Sachenkirch ab, was 1367 Herzog Bolko II. bestätigte. Hans von Sachenkirch übergab 1385 den Anteil seinem Schwiegersohn Peter Probsthayn, der schon den 4. Anteil besaß. Dann folgte als Besitzer der Schwiegersohn des Peter Probsthayn Hans Bischofswerder, genannt Zöllner. Als diese Familie 1480 ausstarb, fiel der 5. Anteil als „erledigtes Lehen“ an den König von Böhmen als Oberlehnsherrn, der mit ihm den Schweidnitzer Bürger Kaspar von Sachenkirch neu belehnte und es ihm zum erblichen Eigentum verlieh „vermöge der von alters her diesem Geschlechte verliehenen königlichen Begnadigungen“. Wenn es „erbliches Eigentum“ war, konnte der letzte seines Geschlechts frei darüber verfügen, war es aber nur Lehen, dann fiel es mit dem Aussterben der Familie an den Oberlehnsherrn zurück. Für die Schweidnitzer Gegend an den Herzog von Schweidnitz und nach 1391 an den König von Böhmen.

Der 6. Anteil, die Erbscholtisei, war nie im Besitz Schweidnitzer Bürger, sondern der Ritterfamilie von Schindel.

Der 7. Anteil, die Grundherrschaft über 4 Hufen, war um 1416 im Besitz des Schweidnitzer Bürgers und Patriziers Hans Lebe. Handwerker durften keine Grundherrschaft erwerben, nur Kaufleute und Patrizier, da sie den Rittern gleichgestellt waren. Als Hans Lebe 1416 gestorben war, fiel der Anteil als "erledigtes Lehen" (feudum vacans) an den König Wenzel von Böhmen, der den Ritter Hans Wiltberg auf Stäubchen damit belehnte. Der Anteil blieb bis 1531 in Ritterhand (Familie von Schindel auf Wickendorf); dann erwarb ihn der Schweidnitzer Bürger George Koschwitz und schließlich die Stadt Schweidnitz.

Der 8. Anteil, das „Landskronsche Gut“ war immer in Ritterbesitz.

Der 9. Anteil, das „Albrechter Erbe oder Fürstenauer Güttlein“, kam nach 1533 aus Ritterbesitz an den Schweidnitzer Patrizier Daniel Fürstenau, dessen Familie aus Fürstenau bei Kanth stammte. Von ihm erbte es sein Vater Kaspar Fürstenau auf Döbschütz, dann dessen Witwe Euphrosia, geb. Freund, die wiederum aus der bekannten Schweidnitzer Patrizierfamilie stammte, die das prächtige Haus in der Burgstraße besaß, in der sich zu unserer Zeit die Pilsner Bierhalle befand.

Die drei Rittergüter zu Ober-Bögendorf waren immer Ritterbesitz, die Pfarrwidmut kam 1629 an die Schweidnitzer Jesuiten.

Das Rittergut zu Nieder-Bögendorf war bis 1635 Ritterbesitz. Es gehörte im 16. Jahrhundert den Rittern von Seidlitz auf Ludwigsdorf. Friedrich von Seidlitz trat 1635 die Lehnshoheit über das Rittergut dem Matthäus von Päschel, Ratsältesten von Schweidnitz, ab. Diesem folgte seine Tochter Rosina Katharina, verheiratete Schober, deren Mann Jakob Schober zum Schweidnitzer Patriziat gehörte. Die Schober waren damit Lehnsherren des Nieder-Bögendorfer Rittergutes geworden, bewirtschafteten es aber nicht selbst, sondern belehnten damit den Kaspar George Rümpler, dann 1720 den Herrn von Esling, darauf Christoph Hanke. Die Schoberfamilie verkaufte (um 1750) die Lehnsgerechtigkeit dem Herbert von Prenther auf Zülzendorf, der den Johann Gottlieb Wengler als Lehnsmann in Nieder-Bögendorf einsetzte. Bei der Bauernbefreiung von 1810 erlosch das Lehnsverhältnis, das Rittergut Nieder-Bögendorf wurde zu Ober-Bögendorf geschlagen und bildete 1885 einen eigenen Gutsbezirk mit 441 ha. Besitzer war 1845 der Hauptmann von Wytschetzki. Der Besitz war in zwei Vorwerke geteilt mit „einem herrschaftlichen Schloß“. Auf die Schweidnitzer Bürger, die als Grundherrschaft in Bögendorf Fuß gefaßt hatten, folgte die Stadt. Auch sie suchte ihr Geld in der nächsten Umgebung anzulegen und erwarb soviel Grundbesitz und Grundherrschaft wie möglich. (So in Kroischwitz, Kletschkau, Leutmannsdorf, Nieder-Giersdorf, Nitschendorf, Nieder-Weistritz, Säbischdorf, Schönbrunn, Schreibendorf, Seifersdorf, Tunkendorf, Weizenrodau, Hohgiersdorf). Und auch das große Bögendorf kam nach und nach in den Besitz der Stadt. Da alle Angelegenheiten der städtischen Dörfer durch die Stadtkämmerei verwaltet und erledigt wurden, nannte man diese Dörfer dann Stadt- oder Kämmereidörfer. Wohl gleich nach dem Mongolensturm von 1241 schenkten der Herzog Heinrich III. und sein Bruder Wladislaw (später Erzbischof von Salzburg) der neu gegründeten Stadt Schweidnitz den ersten Anteil von Bögendorf, den sogenannten „Bürgerwald“, was am 1. Dezember 1276 durch Herzog Heinrich IV., einen bekannten Minnesänger, bestätigt wurde. Den reichen Waldbestand des Bögendorfer Waldes konnten die Schweidnitzer bei dem Aufbau ihrer Stadt gut gebrauchen. Später legte die Stadt den Bögendorfer Bürgerwald und den 1351 erworbenen Goldenen Wald zum Revier Hohgiersdorf zusammen, das mit dem Revier Leutmannsdorf zusammen den beachtlichen Umfang von etwa 6400 Morgen (1908) erreichte und der Stadt 1909/10 einen Reingewinn von fast 76.800 Mark brachte. Den zweiten Anteil kaufte die Stadt im Jahre 1483 von einem Erben des Ritters von Schindel. Der dritte Anteil kam ein Jahr später, 1484, aus der Hand des Königs Matthias von Böhmen an die Stadt, der vierte Anteil kam im selben Jahr 1484, von der Witwe des Patriziers Fabian von Sachenkirch mit Zustimmung ihres Vormunds Michael Flegel dazu. Den fünften Anteil verkaufte Kaspar von Sachenkirch im Einverständnis mit seiner Gattin Barbara 1490 der Stadt, der sechste Anteil ging 1494 vom Ritter Jorge von Schindel und seiner Gattin Barbara an die Stadt über. Dann trat eine längere Pause in den städtischen Erwerbungen ein, erst 1531 überließen die Vettern von Schindel auf Wickendorf mit demselben Vornamen Servatius ihren Anteil, den siebenten, der Stadt. Den achten Anteil verkaufte Wilhelm von Landskron 1619 der Stadt, und zwar den ganzen Rittersitz, Vorwerk, Mühle und alle Rechte. Der neunte Anteil wurde 1594 von Frau Euphrosia, Witwe des Kaspar Fürstenau, an die Stadt verkauft, desgleichen der 10. Anteil 1564 von Samuel Schindel, so daß um 1620 die Stadt die Grundherrschaft über ganz Bögendorf besaß. Es war unter den Kämmereidörfern das wertvollste. Mit der Durchführung der Bauernbefreiung 1810 erlosch auch die Grundherrschaft der Stadt, die abgelöst wurde. Neben den grundherrlichen Abgaben zog die Stadt vor allem Nutzen aus Holz, Bauholz, Brennholz, Nutzholz. Um 1750 konnten im Leutmannsdorfer Revier 2337 Klafter Holz geschlagen werden, 305 Klafter im Hohgiersdorfer und 1380 im Bögendorfer Revier. Der preußische Klafter umfaßte knapp 3,5 Kubikmeter. Während des Siebenjährigen Krieges litten die Schweidnitzer Forsten stark. Einmal mußten sie zur Befestigung von Schweidnitz Holz liefern, vor allem für Palisaden, dann holten sich Freund und Feind größere Mengen Brennholz, schließlich wurde vor allem von den Österreichern 1762 viel Holz zu den Verhauen gebraucht, mit denen man die Gebirgsstellung von Leutmannsdorf über Burkersdorf bis Hohgiersdorf befestigte. Die Wälder waren schwer mitgenommen, so daß man sie nach dem Kriege wieder aufforsten mußte. Am 7. Dezember 1868 legte ein Orkan in den städtischen Forsten etwa 15.000 Stämme um, einige Tage später am 11. und 12. Dezember abermals gegen 12.000 Stämme. Die Verwaltung der Forsten unterstand der Forstdeputation mit einem unbesoldeten Stadtrat an der Spitze.

Eine Rolle spielte Bögendorf auch durch seine Gutsherrin in dem berüchtigten Taußdorfschen Pönfalle, der ein Justizmord war und der Stadt sehr schweren Schaden verursachte. „Sonntags, den 27. Juli 1572, waren einer Einladung zufolge Caspar von Sparrenberg, genannt Taußdorf, der in des Kaisers Dienst als Kriegsmann gestanden und dessen Vater vormals in den Fürstentümern Schweidnitz und Jauer ansässig gewesen, sich nachmals aber in Böhmen angekauft hatte, sowie andere vom Landadel in dem Schanklokal des Mitkretschmers Barthel Wollbach, das sich im Hause Christoph Freunds in der Burgstraße befand, zum Mittagsmahle zusammengekommen. Wollbach führte damals einen guten Wein, und man wollte bei dieser Gelegenheit die Qualität einer von dem Schankwirt besonders gepriesenen Sorte probieren. Als man beim zweiten Gang der Mahlzeit war, erschien auch Franz Freund, der Sohn des Bürgermeisters, der schon einige Jahre vorher an einer Fehde gegen den Landadel teilgenommen hatte und mit Gefängnis bestraft worden war. Er nahm der ihm gewordenen Aufforderung gemäß am Male teil und trank den Herren vom Adel, darunter auch dem Taußdorf zu, welcher Zuspruch erwidert wurde. Inzwischen fanden sich auch mehrere der adligen Damen ein, unter denen besonders die verwitwete Frau Althea von Netz, geb. von Schindel, welche Familie in dem benachbarten Bögendorf ansässig war, die verlobte Braut Taußdorfs. Nach dem Essen wurde ein Tanz arrangiert, und so verlebte man einige Stunden in harmloser Heiterkeit. Schon neigte sich die Sonne dem Untergange, als Franz Freund nach beendetem Tanze den Ritter Taußdorf aufforderte, mit ihm nach der Zielstätte (Schießplatz) vor dem Peterstore zu gehen. Dort möge er sich mit ihm am Kegelschieben beteiligen, da gerade ein Spickschwein angeschoben wurde. Unterwegs kam es zum Streit, beide zogen die Degen, und Taußdorf tötete den Bürgermeisterssohn durch einen Stich in die Brust. Er eilte in die Stadt zurück, sattelte sein Roß und floh, verfolgt von den Stadtknechten, die ihn bei Salzbrunn einholten und gefangen nach Schweidnitz zurückbrachten. In einem Schnellprozeß wurde Taußdorf zum Tode verurteilt, obwohl einwandfreie Notwehr vorlag. Auf die Kunde von dem, was in der Stadt vorging, war Taußdorfs Verlobte Braut Althea von Schindel, die Witwe des Rittergutsbesitzers von Netz, wieder aus dem benachbarten Bögendorf herbeigeeilt, hatte sich durch die Volksmassen, welche sich um das Rathaus geschart, hindurchgedrängt und händeringend unter lauten Wehklagen unter den Kaufkammern und Krämerläden am Rathause das Gefängnis ihres Geliebten gesucht und wiederholentlich die Worte ausgerufen: „O mein Herz, wenn ich dich nur noch einmal sehen könnte.“ Als nun Taußdorf in seinem Gewahrsam das klägliche Jammergeschrei gehört und seine Braut an der Stimme erkannte, antwortete er: „O meine liebe Althea, es kann auf dieser Welt nicht mehr sein, sondern im ewigen Leben wollen wir einander wiedersehen.“ Als bei diesem Geschrei sich lautes Murren unter dem Volke erhob, wurde die adlige Dame auf Anordnung des Rates hinweggeführt. Sie versuchte nun beim Bürgermeister Erasmus Freund Fürbitte für ihren Bräutigam einzulegen. Umsonst, die baldige Vollstrekkung des Urteils wurde anbefohlen und vollzogen. Über das weitere Leben der Althea gibt es keine Nachricht mehr. In ihrem Besitze befand sich ein Ölgemälde, das ihren Verlobten darstellte. Das Bild hing im Schlosse zu Bögendorf und wurde um 1850 der Stadt Schweidnitz geschenkt, die es im Sitzungssaale des Magistrats im Ratshause aufhängen ließ, wo es noch zu unserer Zeit zu sehen war.“VII

Bögendorf in KriegszeitenUnter der Herrschaft der Stadt Schweidnitz machte Bögendorf auch den Dreißigjährigen Krieg mit. Das Dorf liegt ja ganz nahe bei der Stadt, die im Mittelalter durch dreifache Mauern stark bewehrt und fast uneinnehmbar war, wie die Hussitenkriege zeigten. Im Falle der Gefahr flüchteten die Bewohner der umliegenden Dörfer hinter die Stadtmauern und warteten den Abzug der Feinde ab. Bei plötzlichen Überfällen diente wohl auch die Dorfkirche mit dem ummauerten Kirchhof als Zufluchtstätte. Durch die Nähe der Stadt hatte aber Bögendorf in jedem Feldzuge zu leiden. Zwar führte durch den Ort keine wichtige Heerstraße, wo ständig Truppen durchmarschierten, aber bei den häufigen Belagerungen quartierten sich die Belagerungstruppen im Dorfe ein und quälten die Bewohner durch Inanspruchnahme von Quartier, Nahrung, Unterkunft für Pferde, Abgaben aus der Gemeindekasse usw. Dazu diente das Dorf häufig genug als Winterquartier, denn damals führte man nur im Sommer Krieg. Im Winter war es schlecht möglich, da die Proviant- und Munitionskolonnen, die Feldbäckereien, die Geschütze usw. auf den schlechten, verschneiten und vereisten Straßen nicht vorwärtskamen, jede militärische Bewegung fast unmöglich wurde und auch die Bekleidung der Truppen für einen Winterfeldzug unzulänglich war. So bezogen die Heere bei Einbruch des Winters Winterquartiere, die zur Ergänzung von Menschen und Waffen, Bekleidung und Ausrüstung, zum Einexerzieren der Rekruten, zur Hebung der Kampftüchtigkeit benutzt wurde. Auch Bögendorf war ein beliebter Ort für das Winterquartier, zumal die Pferde der Reiter in den Ställen der zahlreichen Bauern besser untergebracht werden konnten als in der Stadt. Zum ersten Male machten die Bögendorfer mit dem Kriege Bekanntschaft, als 1621 im Februar 1000 Reiter unter dem Grafen von Königsberg sich in den Stadtdörfern einquartierten. Am 9. August 1621 erschienen in Bögendorf zwei Cornets (Züge) Reiter, blieben aber nicht lange. Beim Durchzug Wallensteins durch das Schweidnitzer Land am 23./25. August 1626 wurden 30.000 Soldaten im Kreise einquartiert, wovon eine erhebliche Anzahl nach Bögendorf in Marsch gesetzt wurde. Im Juni 1627 lagen drei Kompanien Reiter unter dem Obersten de la Grange auf den Stadtdörfern, .. etwas später legte man von ihnen eine Kompanie in die Stadt. Vom 9. bis 12. August 1627 lag Wallenstein mit 15.000 Mann in und bei Schweidnitz, und auch Bögendorf wurde von der Einquartierung betroffen. Vom 16. bis 18. April 1628 quartierte sich das Regiment Oberstleutnant Kehraus in den Stadtdörfern Nieder-Weistritz, Leutmannsdorf, Weizenrodau, Bögendorf, Seifersdorf, Schönbrunn und Kroischwitz ein. 1632 waren es Kaiserliche unter Oberst Tieffenbach („Tieffenbachísche alherumb logirende Regimenter“). Am 4. Mai 1633 lagen in der Schweidnitzer Gegend über 60.000 Mann. Alle Dörfer waren dicht belegt. 1633 marschierte der Herzog von Lauenburg mit seiner Armeeabteilung durch Schweidnitz, doch schützte diesmal Bögendorf seine Abseitslage vor Einquartierung, wenigstens die Ortsteile auf Seifersdorf zu. Bei der Belagerung von Schweidnitz durch Schweden und Kaiserliche diente Bögendorf als Quartier für die Angriffstruppen. Die ständigen Durchmärsche, Einquartierungen, Kontributionen richteten das ganze umliegende Land zugrunde, so daß die Stadt am 15. Februar 1635 eine Bittschrift an den Kaiser richtete, worin es heißt, daß nichts mehr vorhanden sei, kein Stroh, kein Hafer, nichts, „da die Landleute das dritte Jahr nichts ausgestreut haben. Nun wollen Euer Majestät umb Gottes willen allergnedigst erwegen, wie denn die armen leute, so sich in mangelung der Pferde selber eingespannt und wieder etwas anbauen wollen, gantz tyrannisch gehandelt, aus dem Pflug gerissen, elendiglich tormentiret (gequält) undt verjaget... Undt geschiehet auf geschehene Clage von den Offiziren und Commandanten keine hilfe und abschaffung“. Und auch die Bögendorfer, soweit sie noch in ihren Häusern waren, erlebten die Grausamkeiten der damaligen Kriegführung, die „Tormentirung“ (quälen, Marterung) durch Einspannen der Daumen in die Pistolenhähne, durch den „Schwedentrunk“, wobei das Opfer Mistjauche schlucken mußte, bis es sich erbrach oder starb, durch Anhalten der brennenden Geschützlunten an den Körper usw. Auf diese Weise erpreßten Freund und Feind das Letzte aus den unglücklichen Bewohnern.

VIII

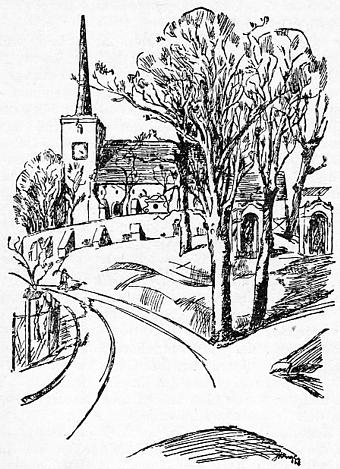

Die neue Festung zog im Siebenjährigen Kriege natürlich Freund und Feind an und wurde nicht weniger als vier Mal belagert und erstürmt, wobei aber Bögendorf nicht über die Rolle des Quartiergebers für die Belagerungstruppen hinauskam. Die Angriffe erfolgten meist von der Würbener Seite aus. 1761 standen sich die verbündeten Österreicher und Russen und die Preußen bei Bunzelwitz gegenüber, schließlich zogen die Russen ab, während die Österreicher in ihrer unangreifbaren Bergstellung bei Freiburg blieben. Friedrich versuchte nun, sie in die Ebene herunterzulocken und sie dort zu schlagen. Er zog daher mit seiner Armee aus der Schweidnitzer Gegend ab, damit die Österreicher ihm folgten und dabei geschlagen werden konnten. Der österreichische General Laudon tat aber dem König den Gefallen nicht. Wohl verließ er seine feste Stellung bei Freiburg, schwenkte dann aber ab und griff plötzlich Schweidnitz an. Die Stadt mußte schnell fallen, denn sonst war der König wieder heran. So holten die Österreicher sämtliche Leitern zusammen, die sie in den Dörfern der Umgebung auftreiben konnten. Vor allem in Bögendorf, Tunkendorf, Bunzelwitz, Teichenau, Würben, Zülzendorf, Säbischdorf, Penkendorf, Nitschendorf, griffen bei Nacht auf der Bögendorfer und Würbener Seite die Festung an und erstürmten sie in wenigen Stunden (Leiterersteigung vom 1. Oktober 1761). Nun rnußten die Preußen abermals Schweidnitz mühsam zurückerobern und zwar durch eine langwierige Belagerung mit Hilfe von Minen, da die Besatzung gewarnt war. Der Angriff erfolgte von der Würbener Seite aus, wo die preußischen Truppen massiert waren. An der Seite zwischen Nieder-Weistritz und Schönbrunn stand als Sicherung die Brigade Generalmajor von Gablenz, die auch Bögendorf als Quartier benutzte. Dem König dauerte bald die Belagerung zu lange, daher griff er plötzlich in die Maßnahmen des Kommandeurs ein. Zunächst verlegte er sein Hauptquartier von Peterswaldau ins Bögendorfer Schloß, dann besichtigte er die Belagerungswerke und Batterien und ritt bis an die erste Parallele heran. Er hatte viel zu beanstanden und gab eine Menge von Befehlen, um die Belagerung schneller voranzutreiben. Dann ritt er nach Bögendorf Zurück. Am 24. September kontrollierte er abermals die Laufgräben und überzeugte sich von der Zweckmäßigkeit ihrer Anlage. Die Stadt war durch die Belagerung fast völlig zerstört worden und bot für die neue preußische Garnison zunächst keine Unterkunft. Daher kamen die sechs preußischen Bataillone zunächst nicht in die Stadt, sondern lagen in nächster Umgebung (Schönbrunn. Bögendorf, Kletschkau, Kroischwitz), bis die Kasernen und Häuser in der Stadt wieder bewohnbar waren.Ein so großes Dorf wie Bögendorf mußte auch eine eigene Pfarrei mit Kirche haben, das waren die einwandernden deutschen Bauern von ihrer Heimat nicht anders gewöhnt. Da das Dorf über reichlich Land verfügte, konnte es seine Pfarrei reich ausstatten, indem es ihr 92 ha Land gab, 188 Morgen als Eigentum, den Rest als Grundherrschaft. Eingepfarrt wurden Bögendorf, Camerau und halb Seifersdorf. Patron der Kirche war zunächst der Herzog Heinrich III. von Schlesien, der nach dem Tode seiner Mutter, der Herzogin Anna (+1265), das Patronat über die Pfarrkirchen von Bögendorf und Schweidnitz dem Klarenstift in Breslau übertrug. Am 12. Mai 1268 bestätigte Herzog Wladislaus von Schlesien, damals Erzbischof von Salzburg, diese Besitzungen des Klarenklosters. Seitdem war die jeweilige Abtissin Patronatsherrin von Schweidnitz und Bögendorf. Um diese Zeit dürfte die Kirche errichtet worden sein, wie die „reifgotischen“ Einzelformen an ihr bekunden. Die Heiligen Nikolaus und Katharina wurden als Patrone genommen, doch erlosch die Erinnerung daran in der Zeit, als die Kirche protestantisch war (16/17. Jahrhundert), so daß sie 1654 neu der Hl. Maria. (Maria Geburt) geweiht wurde. Damit gehörte die Bögendorfer Kirche zu den sieben Marienkirchen des Schweidnitzer Kreises (Bögendorf, Gutschdorf, Alt-Jauernick, Ingramsdorf, Ober-Weistritz, Würben und die im 19. Jahrhundert abgerissene Franziskaner-Kirche in der Köppenstraße in Schweidnitz). Am 22. Oktober 1295 wird der Hofkaplan Wenzco von Beugendorff erwähnt, desgleichen am 13. Januar 1297 als Urkundenzeuge des Bischofs von Breslau. 1305 heißt es: „Wenzco, Pfarrer von Beugendorph, Beygendorph“. Sein Nachfolger war Pfarrer (plebanus = Leutepríester) Theoderich, genannt am 4. Oktober 1318 im Zinsregister des Erzpriesters Gabriel von Rimini als „Theodericus, plebanus in Bogendorf“. Am 14. Januar 1376 nennt eine Urkunde des Johann von St. Marcus in dem Archipresbyterat Schweidnitz (sedes Swydnicensis) die Kirche zu Bögendorf (ecclesia in Bougindorf). Aus dem Jahre 1399 wissen wir wieder den Namen des Pfarrers, Nikolaus zu Bewgendorff. 1483 hieß der Pfarrer Wenzel Wilhelm, der aus Schweidnitz stammte. 1468 war er an der Universität Leipzig eingeschrieben. 1521 war Caspar Albrecht Pfarrer in Bögendorf. Wichtig für das Dorf wurde der Pfarrer Sebastian Angerer. Er stammte aus Österreich, erwarb sich auf der Universität den Magistergrad und kam 1535 nach Schweidnitz als Pfarrer, 1536 nach Bögendorf, verließ es aber noch im selben Jahr, um nach Haynau zu gehen. In Bögendorf las er zunächst noch die Hl. Messe, führte dann aber die Reformation ein, indem er das Abendmahl unter beiden Gestalten spendete. Von Haynau kam er nach Schweídnitz zurück (1544), wo er an der Pfarrkirche die Reformation einführte („Ist der erste Ehemann unter den Geistlichen allhier gewesen und hernach 1545 das Volk unter beider Gestalt zu kommunizieren angefangen“) Er starb in Schweidnitz am 28. 12. 1547.

IX

Die Jesuiten sorgten für reges religiöses Leben in ihrer kleinen Gemeinde. Zu Fronleichnam kamen regelmäßig der Pfarrer von Hohgiersdorf und der Präzentor aus Schweidnitz. Bruderschaften und Vereine wurden gegründet, die Kirche erneuert und verschönert. Sie galt lange Zeit, ebenso wie die Kirchen von Schmellwitz und Würben, als vielbesuchter Wallfahrtsort. Besonders verehrt wurde ein Marienbild in der Kirche, und ein Jesuitenpater berichtete von drei Krankenheilungen. Dem Marienaltare wurden von den Gesundgewordenen zwei goldene Ringe, 4 Pfund Wachs und 11 Gulden gestiftet. Ein alter Mann ließ für die Kirche ein Bild der hl. Magdalena malen, Preis 8 Gulden.1) für Frau Anna Gelhorn, geb. Peterswaldin, +1617 mit dem Flachbilde der Verstorbenen. Sie hält ein kleines Kind in den Armen.

2) zwei zerbrochene Grabsteine übertüncht. Gitter aus Schmiedeeisen am Anfang des 17. Jahrhunderts an der Vorhalle. Pacificale in Kreuzform mit erweiterten Enden, auf denen die Sinnbilder der Evangelisten und auf der Rückseite vier weibliche Heilige (Katharina, Barbara, Dorothea, Margareta) eingraviert sind. Die Vorderseite ziert in der Mitte der Gekreuzigte. Mittelalterlich, der häßliche Fuß aus späterer Zeit. Kelchtücher mit geklöppelten Spitzen aus dem 18. Jahrhundert. Drei Steinkreuze auf dem Wege von Bögendorf nach Altwasser, eins in der Gartenmauer des Dominiums im Oberdorf. “Im Jahre 1930 wurde die Kirche innen und außen renoviert. Der Pfarracker brachte damals 6000 Mark Pacht ein. Die Kirchenbücher reichen bis ins Jahr 1785 zuück.

Noch viel wäre über Bögendorf zu berichten, wenn wir Zugang zum Schweidnitzer Stadtarchiv hätten. Dort liegen in dicken Bänden und Aktenstücken die Scholzenberichte, Gerichtsverhandlungen, Wirtschaftsangaben, Häuser- und Straßenbauten und noch vieles andere mehr. Die Gemeinde mußte ja ihre Akten und Berichte an den Grundherrn, die Stadt, abgeben. Dies alles ist aber unerreichbar für uns, so daß ich mich mit den folgenden spärlichen Angaben begnügen muß.

1 evang. Schule.

Dr. Leonhard Radler: Beiträge zur Geschichte von Bögendorf in der „Tägliche Rundschau“ Heimatblatt für den Stadt- und Landkreis Schweidnitz, Reutlingen Schlesierverlag 1966/67